推荐阅读

【推荐阅读】改革开放40年︱张军:激情年代的改革(下)

2018-05-21

1984年十二届三中全会:改革重心从农村转向城市

当大家在争论深圳是姓资还是姓社时,1984年的十二届三中全会召开了,出台了《中共中央关于经济体制改革的决定》。换句话说,当深圳在如火如荼地大搞建设的时候,我们国内绝大部分地区的经济体制还处在计划经济的时代。

1984年10月十二届三中全会,通过了中共中央关于经济体制改革决定。大家很奇怪,我们1978年不就已经开始改革开放了吗?但实际上,1984年之前,我们整体的改革都在农村及农业上,只有1984年的《关于社会主义经济体制改革的决定》(下文简称《决定》)出台以后,经济改革的重心才转移到城市。

邓小平对这个决定评价很高,说有了老祖宗没有讲过的话,有新意。那么1984年的《决定》到底讲了什么老祖宗没有讲过的话呢?第一次提了“商品经济”,那时根本不敢提社会主义市场经济,在《决定》中,我们确立了改革的目标是建立社会主义商品经济,不是建立社会主义市场经济。

研究马克思主义政治经济学的人,整天都在争论“什么是商品”。商品的对应产品。市场经济对应当时的商品经济,而计划经济对应当时的产品经济。商品经济比产品经济近了一步。那么什么是商品呢?就是可以用作交换了。产品是不能交换的,只有能够用作交换的时候才成为了商品。所以那个时候把社会主义商品经济写到了十二届三中全会的《决定》当中,在邓小平看来已经是讲了老祖宗没有讲过的话。活血邓小平看到了,这离开市场经济已不太遥远。

所以从1984年起,中国的改革才真正开始进行,1984年之前的改革都是自发的,1984年的《决定》之后,我们才开始有意识地、有组织地推进在城市的改革。

但是出台《决定》的时候,中国的经济出现了比较严重的而且愈演愈烈的通货膨胀。

在计划经济年代,是没有通货膨胀的。因为价格是政府定的。但是在计划经济时代,供不应求会出现什么样的后果?就会出现有需求的人要排队,要等候。但是在1984年《决定》出台的时候,实际上价格已经有些局部的松动了。政府在包括生产资料、消费品在内的各种物品上的定价已经开始松动了。换句话说,市场上已经开始出现了一些局部反映供求关系的现象,其结果就是通货膨胀一发不可收拾,而且这个现象断断续续一直持续到1987年,1987年稍微得到了控制,1988年又反弹。所以我们在出台《中共中央关于经济体制改革的决定》的时候,中国的经济已经发生了一个很有趣的变化,它已经不是完全的经典的计划经济了,它已经开始出现很多市场交换的因素了,已经把价格给抬上去了。

1980年代中期有一位东德的经济学家到北京来访问。他听了很多关于中国经济体制改革的介绍之后,表示:“我认为中国的改革都是微观的改革,没有宏观的改革。”他暗示,中国在微观改革中没有关注宏观稳定问题。

可以想象,在计划经济时代,需求是严重的短缺,需求是被抑制的,而需求是一个巨大的能量,一旦放任需求,在供给严重不足的情况下,价格会猛然飙升。这解释了为什么当时政府发现没有办法控制通货膨胀,因为彼时的经济政策完全没有宏观调控的概念。

在十二届三中全会提出要推进城市的经济体制改革时,我们已经面临了宏观经济不稳定的问题,但是,当时关于改革的决定当中仍然只有微观经济的改革。

整个80年代,特别是1984年到1988年,国务院所面临的最为困扰的问题是,如何在宏观经济面临失控,通货膨胀压力居高不下的情况下,继续在城市推进对计划经济的改革。

1985年巴山轮会议:宏观管理的起点

1985年9月2日-8日,中外30多位经济学家共同乘坐一艘从武汉开往重庆的邮轮‘“巴山号”,在轮船上召开了“宏观经济管理国际研讨会”,也就是后来所说的“巴山轮会议”。其中中方最年长的经济学家是薛暮桥先生,时年81岁。最年轻的参会者是郭树清,29岁,他那时候还在中国社会科学院读书呢。

巴山轮会议所有参会者合影。

巴山轮会议的重要性体现在,其第一次让我们的改革者和经济学家了解了宏观稳定和宏观需求管理的重要性,也帮助我们更好地理解了配套改革的重要性。

巴山轮会议是由中国经济体制改革研究会、中国社会科学院和世界银行联合举办的,一共讨论了七八个议题,最重要的议题是:在经济体制改革当中,为什么会出现通货膨胀?如何控制通货膨胀?改革需要什么样的条件?宏观经济不平衡会如何影响改革?改革应该以什么样的方式推进?

这个会请来了1981年的诺贝尔经济学奖获得者詹姆士·托宾 (James Tobin),以及匈牙利籍的经济学家亚诺什·科尔内(Janos Kornai)。 还有来自英国的和日本的经济学家。

左图为1981年的诺贝尔经济学奖获得者 James Tobin ,右图为匈牙利经济学家Janos Kornai。

在会上,詹姆士·托宾解释了为什么在改革的过程中出现通货膨胀,因为中国的工资上涨过快。他指出,因物价上涨率等于名义工资率减去劳动生产率,如果劳动生产率提高了,工资跟着上涨,就不会导致物价上涨。但是如果劳动生产率上涨速度低于名义工资上涨速度,工资虚高,那么就一定会导致物价上涨。

针对当时中国面临的消费基金膨胀和工资上涨的压力,他甚至建议,这个公式(物价上涨率=名义工资率-劳动生产率)应该写下来,放到每个国有企业经理、国有银行行长的办公室,让他们时刻牢记,名义工资要跟着劳动生产率走。

科尔内曾经历在匈牙利进行的局部的经济改革,这使得他的发言能针对更基本的改革方式问题。也就是计划经济向市场经济过渡的办法会有几种,哪种更可行。他的分析对中国经济学家影响很大。他的《短缺经济学》一书更是使他在中国名声大噪。

图为参加巴山轮会议的四位经济学家合影。其中有著名的经济学家薛暮桥(左一,原政务院财经委员会秘书长兼私营企业局局长、国家统计局局长、全国物价委员会主任、国务院经济研究中心总干事)、马洪(左二,原中国政策科学研究会会长)和吴敬琏(右一,著名经济学家、国务院发展研究中心研究员、中国经济学界的泰斗)。

1984年“莫干山会议” :价格双轨过渡?

通货膨胀现象的产生促成了1985年的巴山轮会议。但是,物价上涨既是价格改革的产物,也反过来影响价格改革的进程。在改革初期,价格改革应该如何推进?如何能把价格改革对社会方方面面的利益的影响降到最低限度?这是1984年中央决定把改革重点从农村转移到城市之后面临的一个最基本的改革问题。

但实际上,就在中共十二届三中全会作出关于经济体制改革的决定前两个月,也就是1984年的9月,在浙江莫干山召开了一个青年经济学者的会议,史称“莫干山会议”,其全称为“中青年经济科学工作者学术研讨会”。该会议面向全国征文,收到1300份投稿,选择其中的120篇,分成七个组,挑灯夜战,连夜讨论如何从计划经济过渡到市场经济的改革方案。据说讨论和争论最为激烈的是价格组。随着时间推移,莫干山会议也因为对价格改革的争论而名扬四海。

会议不仅吸引了全国的年轻经济学者踊跃参加,当时的浙江省领导人也与会致辞。来自北京的中央领导人张劲夫特地赶到杭州,听取了莫干山会议的总结汇报,而向张劲夫作汇报的人就是华生。

张劲夫,原中共中央顾问委员会常务委员,原国务委员。

结果在20多年之后,在华生和当时也参加了“莫干山会议”的张维迎之间发生了一场著名的争论,一场关于发明权的争论,也就是莫干山会议上关于双轨制价格的改革方案到底是谁提出来的争论。

张维迎当时是西北大学的一个研究生。张维迎说,这是他第一次坐飞机,从西安到杭州。这个会真的是让很多人有了第一次。

这是一场争论得不可开交的激辩。因为那时我正在撰写那本关于改革开放的书,其中要写到“价格双轨制改革”,所以双方都来找我向我提供资料。我记得一天夜里我已经睡下了,张维迎从香港给我打电话,他当时好像在香港中文大学访问。他说:“因为你写这个书,所以我要把当年很多原始的材料复印好寄过来。”写这段历史让我很为难,因为我并没有参加这个会,我只能看很多人的回忆。当时在价格组参与讨论的人很多,其中有些人后来都写了回忆文章,也有的参与华生与张维迎之间的争论。

张维迎,北京大学国家发展研究院(前身北京大学中国经济研究中心)联合创始人。

华生,1986年被评为首批“国家级有突出贡献的专家”,现任东南大学经济管理学院名誉院长。

从我掌握的资料来看,价格双轨制改革的这个思想曾经出现在张维迎在西北大学读书时的文章里,但不是在莫干山会议上提出来的。根据很多人提供的资料显示,在莫干山会议上,张维迎是主张“放开价格”的,也就是属于“放派”,另外一派人,叫“调派”,主张“调整价格,逐步到位”,而“不是放开价格,一次性到位”。华生好像是一个综合派,也就是“调放结合”,这也是基于讨论而形成的价格哥哥哥报告中明确建议的一个方案,我猜测,华生向张劲夫汇报的时候,可能就是按照双轨制的思路来汇报的。

虽然双轨制这个词成为后来莫干山会议就价格改革所形成的思路,但“双轨制”这个词并不是某个人拍脑袋发明的。在更早的时间,1982年和1983年,一些重要的生产资料,如煤炭,已经出现价格双轨的现象,否则当时中国的经济就不会有通货膨胀。换句话说,“莫干山会议”之前,“价格双轨制”这一现象已经存在了。

不过,价格双轨现象确实引起了经济学家的注意,并有不少经济学家认为价格双轨制也许是一个可行的改革思路。毕竟价格一次放开的风险太大,慢慢调整计划价格,同时在计划外更多允许超额的产量按供求关系定价,逐步走向市场价格,听起来也是有道理的。

可是,在过渡期内价格双轨制毕竟意味着“计划内的价格”和“计划外的价格”并存。大家可以想象,按照这样的双轨制方式改革,必然也会出现串轨现象。因为市场价格高,计划价格低,一定会有人想办法把计划配额往市场转移,出现所谓串轨的行为。

1985年,中国经济就出现了一个现象,叫做官倒,也就是官员倒卖计划的配额。假如你有关系,你就去中央的部委批个条子,你到某个钢厂按照计划价格获得一百吨的钢材,随后,你凭这个条子以低价买入一批钢材,再到市场上按照高于计划的市场价格转手卖掉,中间就牟取了巨大利益。换句话说,凭借关系和条子可以给你带来巨额的收入。一时间官倒成为我们面临的腐败现象,蔓延很快。

1986年:改革方案的较量

作为从计划价格向市场价格的一种过渡方式,在很多人讨论价格双轨制的优越性的时候,以吴敬琏等为代表的经济学家却反对价格双轨制的思想。他们反对通过双轨的办法向市场价格靠拢。他们主张“一篮子改革”。他们认为,经济体制改革中很多因素都是关联的,你不能只做一部分市场化,如果只做一部分市场的话,肯定会带来市场混乱。当时国务院成立了一个经济改革设计办公室,整体改革派的这几位经济学家就在这个办公室。

他们认为双轨制的这个办法不仅引发通货膨胀,而且引发腐败,引发官倒和寻租。吴敬琏教授以及他的研究小组当时就给中央写了很多报告,给价格双轨制定了八宗罪。

“整体改革派”在报告里主张应该推动“一篮子改革”。1986年他们提交过一份关于整体改革的报告中央,而后国务院也开了会,中央也通过了。遗憾的是,两个月以后,“一篮子改革”方案被搁置,所以吴老(吴敬琏)对这件事情耿耿于怀。吴老在他的教科书《当代的中国经济改革》中,也提到这件事情。本来国务院拟通过按照这个方案进行改革了,但是为什么后来又反悔放弃?我想,当时在通货膨胀已经很严重的宏观经济背景下,“一篮子改革”的方案过于冒险。国务院决定暂缓这个改革方案,转而决定启动关于企业所有制的改革。

图为“整体改革派”的主要代表人物。右起分别为:周小川(原中国人民银行行长),李剑阁(中国国际金融公司董事长、原国务院发展研究中心副主任),楼继伟(原财政部部长、原国务院发展研究中心副主任),吴敬琏(著名经济学家、国务院发展研究中心研究员),吴晓灵(中国人民银行原副行长、国家外管局原局长),郭树清(现任中国银行保险监督管理委员会主席、党委书记,中国人民银行党委书记、副行长)

1984年至1987年之间,面对严峻的通货膨胀,决策者不敢冒险,最后决定把改革的重心转移到企业改革上,对国有企业进行承包制和股份制改革。

国有企业所有制改革显然是“一篮子改革”方案搁置之后的直接结果,随后争论就转向了企业改革。当时关于企业改革,有一位经济学家一直呼吁企业改革。他有句名言“中国经济改革如果失败,一定是因为价格改革;如果成功,一定是因为企业改革。”这个人就是北京大学的厉以宁教授。所以厉以宁也有以个绰号叫做厉股份。因为厉以宁主张国有企业进行所有制改革,施行股份制。

当时中央在决策上面放弃了以吴敬琏为代表的关于经济体制“整体改革“的方案,并转向了企业改革,无形当中支持了厉以宁国有企业股份制改革的方案。我当时在中国学术信息网上看到介绍吴老的文字中有这样一句话,说他向政府提了很多方案,事后都证明是正确的,但是往往没有得到中央的采纳。我想那些没有被采纳的方案中,最重要的就是关于“整体改革论”以及后来的“价格闯关”的方案。

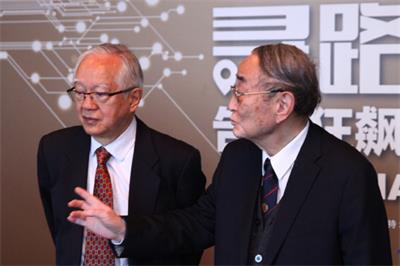

吴敬琏(左)和厉以宁(右) 两位都是著名经济学家、中国经济学界泰斗。

吴老和厉老同年同月生,又是同一个中学读书。但从80年代后期相当长的时间里两位没有面对面。一直到2008年,北京大学纪念中国经济改革开放30年的时候,他们一同受邀参加了纪念活动,终于同台出席,面对面。厉以宁和吴敬琏是对推动中国经济改革作出重要贡献的两个代表性经济学家。

在上个世纪改革的年代,经济学家们以各种各样的方式参与到了改革的过程当中,每个人事后都可以说,“这里面有我的贡献”,“这里面有我的建议”。在今天,这种现象已经几乎不可能了。那个年代真是浪漫的。

1978年12月小岗村的“包产到户”:自下而上的农业变革

提到农业改革,就要提到安徽凤阳的小岗村,就要提到原人大委员长万里。

万里主政安徽时,安徽的小岗村发生了一件历史性的事情,18位农民自发地进行了“包产到户”的秘密行动,并立下了这张著名的契约。这是1978年的冬天。

图为1978年12月小岗村18位村民对秘密进行“包产到户”一事所立的字据契约。这份名单上有22个人,这当中有他们的太太,按手印的是18个人,因为这一约定上写明如果有人出事,其他人要抚养其子女到18岁,所以这分契约需要有他们的太太在场。手印原件保存于中国历史博物馆,一份复印件在小岗村的博物馆。

1978年11月,小岗村的这18位村民秘密地在严家讨论要“包产到户”,把土地分到每个家庭。做这件事情风险很大,万一被泄密是要面临杀头之祸的,所以他们就按了手印,并承诺如果出现意外,义务抚养其子女至18岁。这是一件十分悲壮的事情。

据说,在安徽主政的万里,对这件事情是知情的,而且万里秘密地派人到小岗村去了解情况。因为小岗村这18位农民在干了一年之后,他们隔壁的村子就发现这个村子意外丰收了,于是就发现他们偷偷地把土地分到了家,所以就有人就向上打了小报告。我们可以合理地推测,万里当时是知道这件事情的。但是,万里很聪明地打了个电话给邓小平问怎么办。据说,邓小平回复得很简单, 只做不说。

万里认为小岗村自发做的事情是正确的道路,所以他写报告给中央,得到了邓小平的支持。紧接着,他又写报告给国家农委和农业部,建议全面实行“家庭联产责任承包制”,但是农业部很保守。万里因此就耿耿于怀。1980年万里到中央去工作,并担任副总理,分管农业。到中央工作一年后,从1981年开始,他提出对农业部进行全面整顿,消除阻力。

在中央的讨论中,万里和胡耀邦达成了共识,提倡推动“包产到户”到全国。但是阻力特别大,中央决策层也出现了很大的意见分歧,最后作出的决定是妥协式的,分地区地搞家庭联产责任承包制,发达地区不要搞,只有特别穷的地方才去搞包产到户,而且介于两者之间的也要看情况,所以我们可以认为当时是“有条件地”推行家庭联产承包。但是万里还是觉得农民很希望把田分到家。

此时胡耀邦是站在了万里这边,给了万里很多的支持。尽管阻力很大,但是万里和胡耀邦依然谋划着要起草一个文件,推动家庭联产责任承包制。

无论如何,胡耀邦和万里还是在积极的推动了“包产到户”,最后说服了中央诸位老同志。这就形成了1982年年初的的中共中央一号文件(直到现在,这一传统还在延续,每年中共中央出台的一号文件一定是关于农业的),同意全国范围内逐步推进家庭联产责任承包制的实行。

1982年,人民公社的实体依然存在。一年后,1983年,人民公社完成了实质性的解体,乡镇政府建立。换句话说,1983年人民公社全面地被乡镇政府替代掉了,实际上这件事情直到1984年的年底才全部完成。所以1982年开始推行家庭联产责任承包的时候,人民公社还在。但是如果没有胡耀邦和万里共同的推动,这件事情的估计还会拖很久。

1978年的不同寻常:改革元年

因为今年是改革开放40周年,所以我们必须要多讲讲1978年到底发生了什么事情。1978年11月,安徽小岗村自发地出现了“包产到户”的行动;1978年4月,国家计委和外贸部派出香港澳门考察团,最后引发了蛇口工业区的建立,建立对接香港澳门的码头,后来进一步引发了四个经济特区的建立。更加值得一提的是,1978年是一个出国年,那一年中央13位副国级以上的领导人,20次出国考察。

邓小平在1978年去了哪里呢?首先,邓小平10月份去了日本。他参观了松下电器,日本人用微波炉加工食物,他看了之后觉得非常奇怪。可以说,1978年出国考察的时候,他受了非常多的刺激。他还乘坐了新干线,并说了一句以为神农尝的话:这个速度对我们正合适。

上图为邓小平1978年出访日本乘坐新干线;下图为2017年美国加州州长乘坐中国高铁。 40年前,邓小平乘坐日本新干线时,感慨万千:“就像推着我们跑一样,我们现在很需要跑!”40年后,美国加州州长在乘坐中国高铁时,发出了类似的感叹。

紧接着他去了新马泰,会见了时任新加坡总统的李光耀。在新加坡,他感受最深的是新加坡利用外资,这也是后来他在建立深圳特区,引进外资这件事情上十分坚持的原因。建立深圳特区的方案中,一直强调要利用华侨引进投资。邓小平为什么支持这样的方案?是因为他在新加坡看到了成功的经验和惊人的经济成果。他认为,中国一定要开放,一定要利用外资。

同时,谷牧带团到西德去考察,回来之后写了十分详尽的报告。这些事情都发生在1978年11月以前。当邓小平从新加坡回国不久之后,就开了一个长达36天的民主思想会。算是为了年底召开十一届三中全会做准备了。

十一届三中全会是1978年12月18-22日在北京京西宾馆召开的,而在此之前中央在邓小平的建议下开了一个36天的民主生活会。在这36天的会议上,出国的领导人将从国外带回来很多新思想,新想法,与全党的同志分享,更重要的是邓小平与时任中央的最高领导人在要不要放弃阶级斗争,要不要把党的工作重心转移到经济建设上来,开展了思想斗争。从某种意义上说,这个36天的民主思想会才是中国改革开放真正的起点。

民主思想会取得了重大的成果,那就是是邓小平在这个会上所作的闭幕词“解放思想,实事求是,团结一致向前看”。如果我们通读全文,就会发现这个演讲非常非常重要。也正是在这个闭幕词中,邓小平有了发展经济而不是阶级斗争是第一要务的重要思想。而十一届三中全会的主题其实就是学习邓小平的这个闭幕词。

党的思想路线上有了这个历史性的转变,把经济建设放到最优先的位置,彻底告别了文化大革命,这才有了1980年代充满浪漫色彩的,充满理性与激情的改革的岁月。

(以上内容选摘自张军教授2018年4月19日在复旦大学星空讲坛题为“激情岁月——你所不知道的经济改革”演讲。文章由华东理工大学国际社工学院研究助理吴怡烨整理。)